前回に引き続き、“死”にまつわる短編、「不死の酒」を見てみよう。

話の筋立ては、実に単純である。死がないと、人間は永遠に苦しむというだけのことだ。だが、数多あるこの手の話の中で、水木サンの作品は群を抜いて描写がエゲツナイ。ある意味、“危険な短編”なので、体調が万全のときにしか、読むことをお勧めできない。

『長尾山長命寺』は『猫寺』と呼ばれるほど、猫が多く集まっており、しかも、全部がオス猫である。丸顔の小坊主が、毎日、『猫のセンズリばかりかかされて』いることを愚痴ると、猫顔の和尚が、『この寺の先代が発見された「不老酒」の完成』のために、『猫の精液』が必要なのだと諭す。

しかし、この酒には『メス猫のたたりという悪い副作用』がある。それを克服することが目下の研究課題で、それが成功すれば、和尚は、『この寺の片隅で永遠に生きて、一人でほくそ笑みたいのだ』と、修業を積んだ僧とも思えない野望を口にする。

そこへ泥棒が忍び込み、金目のものがないことに腹を立てて、小坊主を虐待する。耐えかねた小坊主が、不死の『猫酒』のありかを白状し、泥棒はそれを全部飲んでしまう。和尚が咎めると、小坊主は『絶好の人体実験と思いまして』と答える。

「うむ。モルモットではよくわからんからな」

江戸時代らしい設定でモルモット? 医療者の端くれである私は、ここで大いにうなずく。

そう、医学における新しい治療は、すべて人体実験を経ているのだ。マウスやウサギやイヌで安全でも、人間に安全かどうかはわからない。それは人間で試す以外にない。“治験”とか、“臨床試験”などと、小むずかしい名称でごまかしているが、新薬も内視鏡手術もCTスキャンも、すべて最初は安全という保証のないまま人間に試している。つまり人体実験。それを知れば、「人体実験は非道」などとは言えないだろう(愉しみでやるのはイケマセンよ)。

さて、不死の猫酒を飲んだ泥棒はどうなったのか。

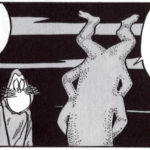

夜道を帰ろうとすると、突如、巨大な化け猫に襲われ、『強姦されるー』と、助けを呼ぶ。しかし、それは泥棒の幻影で、周囲の町人たちには、泥棒がひとりで騒いでいるようにしか見えない。

ほうほうの体で家に帰ると、またもや化け猫に襲われる。これではたまらないと、家を出て、油屋に住み込みで働こうとするが、ここでもふたたび化け猫の幻影に襲われ、行燈の火を投げつけて、屋敷を火事にしてしまう。

『火つけは磔(はりつけ)にあたる重大犯罪』と怖れをなした泥棒は、『死んだほうがましだ』とばかり、海に身を投げる。しかし、いくら溺れても、苦しいばかりで死ねない。通りがかった船に助けられ、今度は木に縄をかけて首を吊る。鼻血を流し、舌を付け根まで突き出して、『うーっ』と苦悶に顔を歪めるが、やはり死ねない。

苦しんでいると、役人に見つかり、火つけ犯人として、『町を引き回された上ハリツケ』にされる。十字架に縛られ、七本もの竹槍で『やーっ』と突かれるが死なず、『いたずらに死より勝る苦痛をうける』だけだった。

役人が、『おかしいな』とつぶやき、『首と胴と手足と切りはなしてみろ』と、残酷な指示を出す。

斬首され、手足も切断されるが、『首は首で生き、胴は胴で生き、手足は手足で生き』て、激しく苦しむのだった。

首は『くくくくく』と歯を食いしばって地べたを転げまわり、なおも化け猫の幻影に襲われて空中を飛び、猫寺の裏に和尚と小坊主が掘った穴に吸い込まれる。首が「不死の酒」の秘密をもらさないよう、和尚が呼び寄せたのだ。

首は穴の中でも『苦しい痛い』とうめき続け、遠く離れた藪の中では、それぞれ『生ける胴や手足も苦しみにのたうちまわっていた』とある。

夜が明けても首が苦しがるので、和尚は小坊主に首を埋めることを命じるが、それでも『いたいよー、いたいよー 苦しいよー』とわめく声が、地中から消えない。『和尚は泥棒の首なし死体をもらいうけ、読経したがなんの効果もなかった』と水木サンは描く。ふつうなら、高僧の読経で安らかにおさまるという展開に持ち込みそうなところだが、水木サンは徹底して不死の苦しみを描く。

和尚はしびれ薬を与えて墓を作るが、『墓の下の苦しい叫び声は、しびれ薬がきれるとはじまり、永久にやむことを』知らなかったのである。何という恐怖、何という残酷さ。

和尚は、『泥棒くんには気の毒なことだが、おかげで尊い実験になったようだ』と、うそぶき、冒頭の一言をもらす。

そして、あたかも卑劣な人体実験に失敗してもなお、呑気にかまえるマッドドクターのように、こうつぶやくのである。

「死はカミサマの最大のプレゼントかもしれないよ」

(「不死の酒」より)