前回、前々回で“死”を肯定的に捉えていた水木サンは、“生”についてはどう考えていたのだろうか。

その一部を推察できるのが、冒頭の一言である。

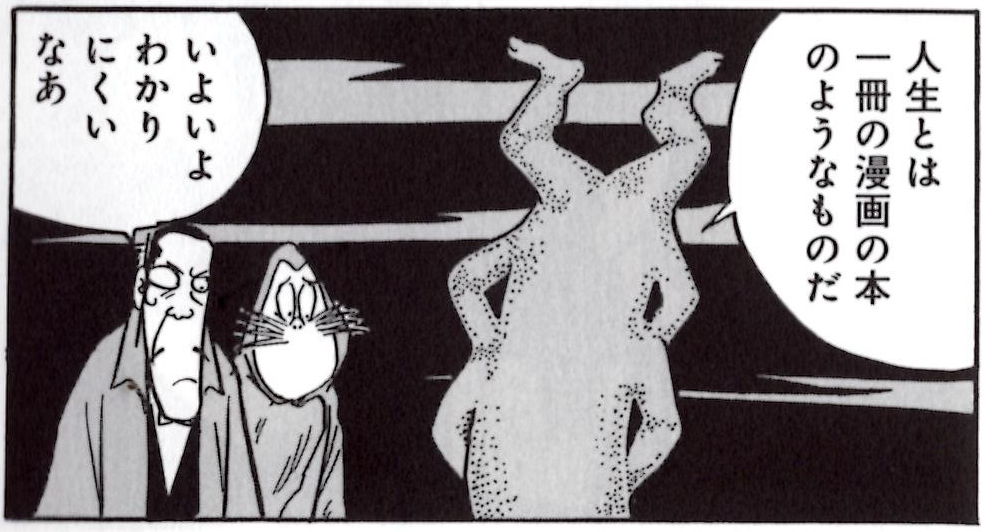

『鬼太郎夜話』で鬼太郎を亡き者にしようと企んだ人狼とねずみ男は、鬼太郎の隠れ家を横取りするが、訪ねてきた幽霊の一団に、『ハ、ヒ、フ、ヘッ、ほーっ』と臭い息を吐きかけられ、異界へ追放される。

そこは『真の闇』で、歩けど歩けど何にもぶつからない。じっとしていると気が狂いそうなので、歩き続けていると、首なしの胴体を上下に重ねたような案内人が、ヘラヘラヘラと笑いながら近づいてくる。

夢を見ているわけじゃないだろうなと人狼が訝ると、案内人は、『人生とはゆめのようなものではないか。ひとつの幻影にすぎないよ』と言い、冒頭の一言を告げる。

『いよいよわかりにくいな』と訝る人狼に、案内人はこう説明する。

『長い、しずかな闇夜の世界が何万年とつづいていると考えたまえ。そのへんに一さつの本が落ちている。きみたちはそれを読む。そして喜んだり悲しんだりする……。そして読み終える。そしてまた、しずかな黒い世界が何十億年とつづく……』

そして、キメの一言。

「生きている間とは、そのまんがを読んでいるわずかな間だ」

この一言で、ねずみ男は、自分たちが死の入口に来ていることに気づく。目の前の道がふた手に分かれ、標識に『生』『死』の2文字がある。『どちらにしましょうかね』と案内人に訊かれ、人狼は『左のほうにしてくれ』と、生を選ぶ。鬼太郎に逆らわないことを条件に、2人は生への道を進み、鬼太郎の隠れ家へと舞いもどる。

結局、人狼は鬼太郎に殺され、ねずみ男はすんでのところで助命されて物語は終わるのだが、ここに示された水木サンの冷厳な考察はどうだろう。

人生とは1冊のまんが本と同じで、面白い本を拾う人もいれば、退屈な本を拾う人もいる。長編もあれば、短編もある。我々はそれを読んで、楽しんだり、悲しんだりする。しかし、所詮は1冊の本にすぎない。

戦争で過酷な体験をした水木サンは、目の前で多くの人が紙切れのように死んでいくのを見たのだろう。その理不尽さ、儚さ、不条理が、水木サンをして、所詮、人生はマンガ本のようなものと達観させたのではないか。

闇の中でどんな本を拾うか。それはその人の“運”である。拾った本に文句をつけても仕方がないし、他人の本を羨んでも取り替えることはできない。所詮はマンガ本なのだから、クソ真面目に大騒ぎをする必要はなく、適当に楽しめばいいのだという現状肯定主義。

私は幼いころ、死が恐ろしくて、父に「死んだらどうなるの」と聞いたことがある。そのとき、父はこう答えた。

「死んだらたぶん、生まれる前と同じになるのや」

そう聞いて、大いに納得した。生まれる前も、死んだあとも、ただ無音の暗闇が無限に続いているだけ。そんな世界で意識があったら、それこそ気が狂う。

(『ガロ』版『鬼太郎夜話』より)