終戦から長い年月が過ぎ、戦争の記憶が薄れかけるにつれ、過ちを繰り返してはならじとばかりに、メディアでは過酷な体験や歴史的事実が繰り返し語られる。

戦争はよくない。戦争は悲惨。それはわかっている。だが、あまり似たような映像やエピソードを繰り返されると、却ってリアリティがなくなる。いくら美味しいものでも、食べ飽きるとそうでもなくなるように、凄まじい状況も、似たようなものを毎回、並べられると、ショックを受けなくなる。

水木サンは21歳で召集を受け、ニューギニアのニューブリテン島に送られ、全滅した部隊でただ1人生き残るという、文字通り九死に一生(いや、九十九死に一生)を得る体験をしている。その間、極度の空腹に苦しめられ、マラリアで死にかけ、左腕を失う重症も負った。

後年、マンガ家になってから、それらの経験をいくつも作品化している。悲惨な戦闘シーンや過酷な飢え、理不尽な軍隊生活も描かれるが、いずれも水木サンならではの実感が盛り込まれていて、単純な戦争批判にはなっていない。

中でも私が特にリアリティを感じたのが、戦地での稀に見る美談を描いた「レーモン河畔」に登場する冒頭の一言である。

昭和17年。ニューブリテン島のラバウルを占領した日本軍は、前線の兵隊に毎日、塹壕の穴掘りを命じた。占領はしているものの、いつ敵機が襲ってくるかしれず、オーストラリア軍の逆襲もある。そうした緊張感はあるものの、末端の兵隊には詳しい情報は知らされず、毎日、暑い中、飢えと闘いながら穴掘りを続けていた。

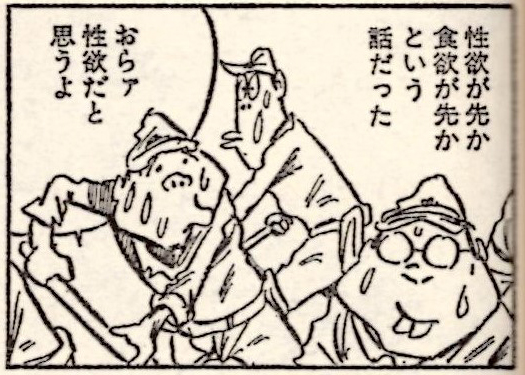

そんなとき、兵隊たちがショベルを振るいながら、毎日同じ話をしている。性欲と食欲、どっちが先かという問題。

『おらァ性欲だと思うよ』

『そりゃあおめえが今、空腹でねえからだ。まずまず食欲だよ』

『いや、そんなバカなことはねえよ。ここに女があらわれてみろ。みんな襲いかかるぜ』

『しかし、芋と女が同時にきた場合!! 芋にかじりついてから……』

『ほうかなァ。ふんなことはねえよ』

ダラダラ汗をかきながら激論していると、上官が来て、『てめえら、穴掘りをサボってなんだ。毎日アキもしねえでおなじ話ばかりしやがって』と激怒し、兵隊に『ビビビーン』とビンタを食らわす。

毎日、性欲と食欲のことしか頭に浮かばない状況。その両方に同時に飢えるのが、戦争だという実感が迫ってきて、実際、戦争になったらそうなんだろうなと、私は恐怖を禁じ得なかった。

このマンガを読んだのは、外務省の医務官という仕事で、パプアニューギニアの日本大使館に勤務していたときだったから、よけにリアリティを感じたのかもしれない。

今から30年ほど前のことだが、当時はまだ日本から来た客の中には、「ニューギニアと言えば人食い人種ですよね」などと、不見識な発言をする人がいた。そんな人にはこう言えばいいと、大使館の書記官に教えられた。

「ニューギニアの人は、『日本人と言えば人食い人種ですよね』と言いますよ。そんなバカなと思われるかもしれませんが、彼らはこう言います。『実際に見たんだ、日本人が人肉を食べているところを。戦争中に』と」

笑えない話だが、極度の飢えは人肉食をも実際に行わしめたのだろう。

それとは別に、過去にはニューギニアの奥地で人肉食の風習を持つ村も実在した。南部高地に住むフォレ族で、死者が出ると、その霊を慰める意味を込めて、女性や子どもが死者の肉を食べた。眉をひそめる人も多いだろうが、フォレ族は狩りで獲れるわずかな獲物を男たちが食べ、女性や子どもは極度のタンパク飢餓に陥っていた。人肉食でそれを補っていたのである。十分なタンパク質に恵まれている我々が、その行為を非難するのは、おこがましいと言わざるを得ない。

フォレ族の人肉食はとっくのむかしに禁止されたが、その風習をクールーという風土病を結びつけたのが、現地で長らく研究を進めたアメリカ人医学者、ダニエル・カールトン・ガジュセックである。彼はプリオン病であるクールーの研究で、ノーベル賞を受賞した。プリオン病にはほかに狂牛病やヤコブ病などがある。

その研究は偉大だが、ガジュセックはニューギニアから貧しい子どもたちをアメリカに連れて帰り、養育するという善行の陰で、少年に性的虐待を加え、有罪判決を受けた。ノーベル賞受賞者としては、数少ない犯罪者となった1人である。

(「レーモン河畔」より)