前回に引き続き、水木サンの描く“人間・ヒットラー”を見てみよう。

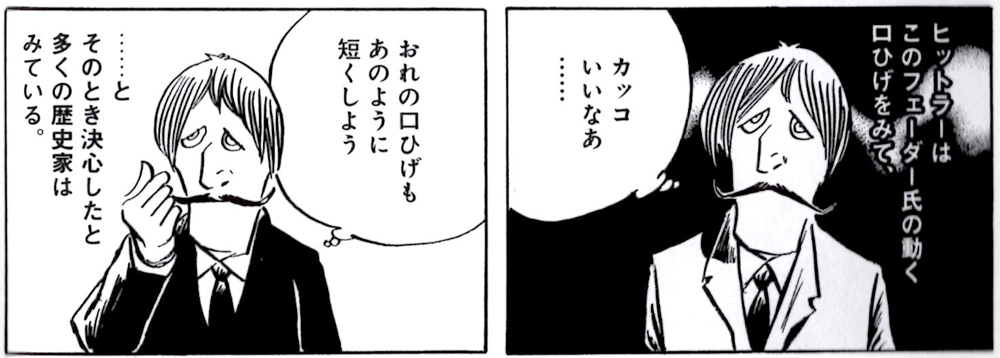

第一次世界大戦に志願したあと、異常なほどの愛国心を抱きながら、敗戦を経験したヒットラーは、軍関係の革命調査委員になる。上官からナチ党の前身である「ドイツ労働者党」を調べるよう命じられ、党の集会に参加すると、『きたない一室には二十人ばかりの貧乏人』がおり、『壇上では変人経済学者フェーダー氏が講演して』いた。

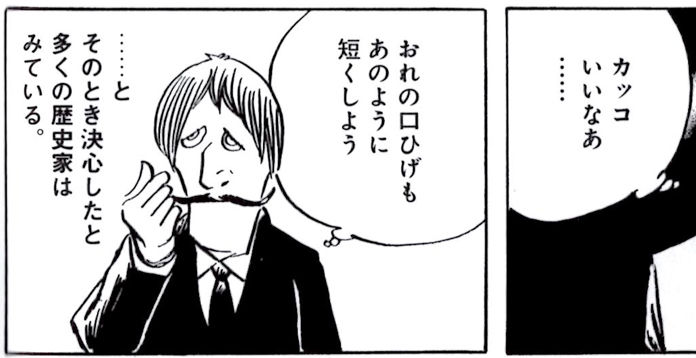

このとき、ヒットラーは大戦中から逆への字に張り出したカイゼル髭をはやしていた。壇上のフェーダーの髭はチャップリン風のチョビ髭で、講演中にうごめくのを見て、ヒットラーは冒頭の一言をつぶやくのである。そして、髭を短くすることについて、ト書きには、『そのとき決心したと多くの歴史家はみている』とある。

ホンマですか!? と思わずツッコミたくなるような描写だが、いかにも人間じみているではないか。

続いてナチ党に勧誘されて党員となり、演説の才で指導者となったあと、ミュンヘン一揆でクーデターを企てるも失敗。投獄中に『わが闘争』を書き、政治力をつけていく過程で、ヒットラーは上流階級にもつながっていく。当然、実際は有力政党の指導者として、体面を保つ振る舞いをしただろうが、マンガではその内面が赤裸々に描かれる。

玄関の壁に触れては『あっ!! 大理石だ』と驚き、入口では『うひゃーっ、上等のじゅうたんだ。泥靴で歩いていいの』と興奮する。会食がはじまると、『あっ、シャンパンだ。初めからシャンパンだ、初めから……』と、信じられないことのようにつぶやき、コロッケのような料理を口にすると、『うわー、うめえ。こりゃなんて料理だろッ』と、感激してしまう。

ウィーンで浮浪者収容所に入り、第一次世界大戦ですべてを失ったところから這い上がったヒットラーなら、内心でそういう反応もあったのではないか。

ヒットラーばかりでなく、通常、冷酷非情の極悪人のように思われているナチ党幹部も、水木サンの手にかかれば、ごく人間的に描かれる。

ゲシュタポと親衛隊の長官として名高いハインリッヒ・ヒムラーは、元々ヒットラーの党内ライバルだったグレゴール・シュトラッサーの秘書だったが、ミュンヘン一揆のあとで秘書をやめるとき、シュトラッサーにこう告げる。

『本業の養鶏のほうに精出そうと思いまして……。最近、タマゴもよく売れますし、肉にするとまたいい金になるんですよ』

まるでそこらのオジサンではないか。

ヒムラーの後任になるのが、後にナチ党の宣伝相として、強烈なプロパガンダを行うヨーゼフ・ゲッペルスで、28歳の彼は顎を撫でながら、シュトラッサーにこう自己紹介する。

『ぼくは博士号をとって文章で身を立てようと思ったんですけど、原稿の引き取り手がないのです。ホホホ』

これもまた、不遇なポスドク(博士号は取得しているが、任期付きの不安定な職にある者)青年そのものだ。

ナチ党のナンバー2として、後に国会議長を務めるヘルマン・ゲーリングは、ミュンヘン一揆の前、頭を掻きながらヒットラーに札を差し出しながらこう言う。

『これが本当の姿ですよ。これわずかですけどポケットに……』

ゲーリングは第一次世界大戦では空軍のエースパイロットで、ナチ党では珍しい上流階級の出身だった。ト書きによると、『ゲーリング先生は金持ちの未亡人といっしょになって金があった』とある。物好きなボンボンという感じの若者だ。

イタリアのベニート・ムッソリーニも、『われわれはだんことして黒ん坊の国エチオピアを侵略する。イタリアは強いのだ!!』と鼻息荒く演説するかと思えば、『オーストリアなんかどうでもいいですよ』と、ヒットラーのオーストリア併合に迎合したり、ヒットラーに出し抜かれてばかりの状況に腹を立てて、自信満々にギリシャに進軍したものの、1週間もたたないうちに敗退したあとは、『ファシスト・イタリアが弱いばかりに世話ばかりかけて……』と、ヒットラーの前で落ち込む。そして、失脚してグラン・サッソのホテルに幽閉されたときには、『オレはもう六十だ。余生を故郷でおくりたい』と弱音を吐いたりもする。

戦争末期、ベルリンの地下壕にこもったヒットラーは、敗戦を覚悟したとき、焦土作戦を発令するが、命じられた建築家兼軍需相のアルベルト・シュペーアは、次世代のドイツ国民のため、できるだけ作戦を妨害したことを告白する。通常ならヒットラーは激怒するところだが、水木マンガのヒットラーは、『きみはりっぱだ……』と涙ぐむ。

さらに自殺の直前、長年、尽くしてくれた2人の秘書に自殺用の青酸カリを手渡すとき、ヒットラーははにかむような顔でこう言う。

「もっといいおくりものができないで残念だ」

ヒットラーの最期を描いた本や映画では、たいていヒットラーは理性を失い、部下に激怒したり、市民を犠牲の巻き添えにしたり、自殺に臆病になったりと、極悪人にふさわしい描き方をされることが多い。それが世間の期待=俗情に合うからだ。実際のところは私にはわからないが、『20世紀の狂気・ヒットラー』には17冊の参考文献が挙げられているから、一部に水木サンが描いたような記述があるのかもしれない。いずれにせよ、水木サンが俗情に迎合した描き方を選ばなかったのは確かだ。

ヒットラーは、自殺の直前、秘書のユンゲ夫人に「政治的遺書」と「個人的遺書」を口述している。『20世紀の狂気・ヒットラー』にも一部引用されているが、その文面は冷静かつ周到で、混乱と絶望の中にあっても、ヒットラーが理性を失っていなかったことがわかる(英語翻訳で私も確認済み)。

ヒットラーおよびナチス政権が行った侵略行為、ユダヤ人や政治犯に対する私有財産の没収や虐殺、その他の犯罪はもちろん許されるものではない。しかし、だからと言って、ヒットラーを含む当時の関係者を、あたかも人間性のかけらもない野獣のごとく描いて、全否定することに、私はむしろ危険なものを感じる。ヒットラーに熱狂した人々と同じ(あるいは裏返しの)思考停止に思えるからだ。

(『20世紀の狂気・ヒットラー』より)