子どものころ、偉人伝をよく読んで、憧れたり希望に胸を熱くしたりした。まだ人生を知らないから、自分にも何かしらのドラマや、“成功”というご褒美が待ち受けているような気がしたのだ。知らないということは、幸せなことである。

それを説得力豊かに表現しているのが、「未来をのぞく男」という作品だ。

山歩きをしていたメガネ出っ歯の青年が、雷雨に見舞われ、たまたま見つけた洞窟に避難すると、そこには奇妙なテレビを見ている老人がいる。老人は実は「運命の神」で、見ているのは“未来をのぞく装置”だった。

老人は青年に言う。

『人は自由に動いているようにみえるが、すべて運命の糸によってあやつられておるのじゃ』

首を傾げる彼に、老人は『お前のこれからをみせてやろうか』と、装置を操作する。映し出されたのは山を下りる青年で、汽車に乗ると美人が前に座る。青年は喜ぶが、老人は『お前には関係ないな』とつれなく言う。『でも』と反論しかけると、老人が諭すように言う。

「頭のわるい男じゃのう。軽蔑からは恋愛は生まれんよ」

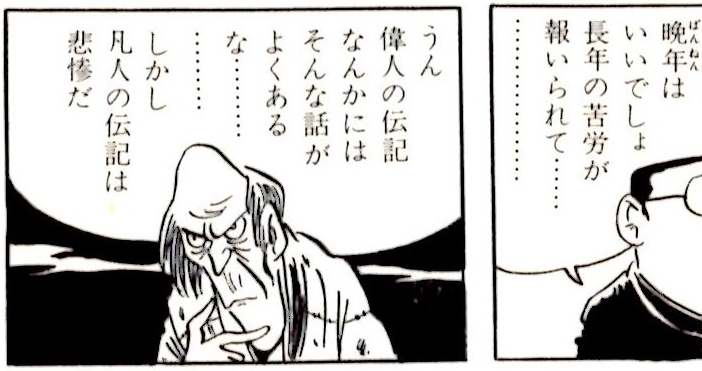

それならと、青年は配偶者を見せてほしいと頼む。強烈な醜女が映ると、青年は思わず『キャー』と叫ぶ。そのあと、社会的地位を確認すべく先を見ると、何年たってもうらぶれた安サラリーマンである姿が映し出され、愕然とする。どんなことをしても課長くらいにはなれると思っていた青年は、最後にすがる思いで、『しかし、晩年はいいでしょ。長年の苦労が報いられて…………』と、希望を述べたところで、冒頭の一言が告げられるのである。

そして、映し出されるのは、ボロ家でだれにも看取られず、『ああ、これでおしまいか……』とうめく臨終の姿だ。絶望する青年にかけられる慰めの言葉はこうだ。

「少しでも未知の領域を残しておくことが、希望の源泉になるのじゃ」

自分の人生がどうなるかわからないから、みんな努力し、我慢し、頑張るのだろう。死ぬ日がわかっていたら、その何日か前に自ら苦しいことをするわけはない。

わからないほうが幸せであることは、医療の世界にも通じる。逆説的に思われるかもしれないが、医療の世界には知らないほうがいいことが少なくない。たとえば、不治の病。手遅れのがんだとか、治療法のない難病だとかの診断を受けると、たいていの人は絶望する。ところが、人は病気になったとき、その病名を知りたがる。病名がわからないことには、治療のしようもないと思っているからだ。

以前に、私のある友人は、高齢の母親にふらつきや言語障害が出て、どの病院に行っても診断がつかないと不安がっていた。それがやがて症状が明確になって、「脊髄小脳変性症」という診断がつき、私に「やっとわかった」と、安心したような電話がかかった。

だが、脊髄小脳変性症は、現在のところ治療法のない進行性の疾患である。つまりは不治の病だ。治らないとわかって安心するのは、おかしいのではないか。診断がつかないうちのほうが、もしかしたら治るかもという希望が持てたはずだ。

がんの診断でも、医者から見て、詳しい検査をしないほうがいいのにと思うケースがある。がんだとわかったら、さらにつらい検査や危険な治療が待っているだけで、しかも治る見込みが少ない場合だ。それでも、多くの患者が診察を望む。

むかしから“知らぬが仏”“め●らヘビに怖じず”“見ぬもの清し”という言葉がある。知らないでいることの利点もあるのに、知らずにはおれない弱さが、医療の場では多くの人を苦しめている。

(「未来をのぞく男」より)