さて、Wikipediaでも独立した短編として紹介され、『水木しげる漫画大全集』第70巻、「水木氏のメルヘン」(全)の表紙にも取り上げられている「一番病」の登場です。

『江戸一番のカンオケ屋』・徳兵ヱは、嫉妬心と競争心が異様に強く、寺社奉行から『カンオケ賞』の審査員を依頼されたことで、自分が日本で一番のカンオケ職人だと、自負の笑い声をあげる。

弟子の幸吉が、『先生がいい年をして、ああして何でも一番になることを好まれるのはいつ頃からなんですか』と聞くと、馬面の奥方がこう答える。

『なんでも寺子屋で先生にほめられたのが病みつきになって、くそ勉強したらしいのよ。そうしたらなんかの間違いで優等生になったのが悪かったのねえ。それからなんでも優等生でないと気がすまなくなったらしいのよ』

勉強することや、優等生になることが、まるで悪いことのように言われる。このとぼけたセリフにも、水木サンの鋭い感性が潜んでいる。

奥方はさらにこう続ける。

『自分が日本一のカンオケ職人だ、カンオケ界の王者だという自負心が、一ヵ月に三百個のカンオケを造らせるのでしょうねえ』

有名な話として、水木サンはこの短編を、手塚治虫をモデルにして描いたという。作品が発表された1969年当時、手塚治虫はすでに漫画の神様と呼ばれるのにふさわしい活躍をしていたにもかかわらず、あらゆるジャンルを制覇すべく、妖怪マンガにも進出して、1967年から「週刊少年サンデー」に「どろろ」を連載していた。

手塚治虫が負けず嫌いであったことは、本人も書いており(編集者にこの家には××がないのかと言われ、次々と家具や電化製品を買ったため、寝る場所がなくなったというエピソードが著書に出てくる)、息子で映画監督の手塚真はじめ、多くの人も認めるところだ。マンガに関することでは、すべてにおいて自分が一番でなければ気がすまない面があったのかもしれない。

「一番病」には手塚治虫だけでなく、マンガ業界全体をモデルにしている描写が数多く見られる。カンオケの生産数は、マンガの月産ページ数を思わせ、徳兵ヱが、『聞くところによりますと、昌平黌あたりでもカンオケを研究するものができたとか』と言うのは、大学でマンガを研究テーマにするところが現れたことを示唆し、『近代的な分業システム』で棺桶を大量生産する『山城屋』は、『ゴルゴ13』シリーズの「さいとうプロ」を連想させる。また、「カンオケ評論家」が登場し、「大坂でカンオケ博覧会」が開かれることになったりするのも、当時のマンガの地位の向上を示している。さらに、座棺専門の徳兵ヱが、『寝棺なんて南蛮の影響だよ』と言うのは、アメコミの影響を批判する日本のマンガ家をイメージしているのかもしれない。

負けず嫌いで常に一番になりたがる徳兵ヱの目は、極端な外斜視で、さらに左右の目が上下にズレている。外斜視は、少々アタマのおかしな人物を描くときの水木サンの得意パターンで、【35】で紹介した「竹林仙人」や、『猫楠』で統合失調症を発症した熊楠の息子・熊弥などに見られるが、目が上下にまでズレている描写は珍しい。それくらい「一番病」の徳兵ヱはおかしな人物として描かれている。

医者にも「一番病」を患う者は多く、特に偏差値の高い大学を出た者に多い気がする。東大のある教授は、自分の専門分野ですべての治療の症例数を日本一にすべく、無理に適応のない患者に特殊な治療を行って、死亡させた。それを異常死として届け出なかったことで、一時、問題になった。当の教授を知る人に聞くと、彼は子どものころから常に一番の成績で、これまで挫折を知らずに来たので、そんな無理をしたのだろうとのことだった(インサイダーなので、詳しく書けないのがつらいところ)。

私自身も、何か必死に努力をしているとき、ふと自分は「一番病」ではないかと疑うことがある。子どものときにほめられたのが病みつきになって、懸命に歯を食いしばって、努力を重ねているが、ほんとうは空しいことなのに、それに気づかず……。

出世のみならず、金儲けでもスポーツでも芸術でもお笑いでも、なれるものならだれしも一番になりたいだろう。なまじ手が届きそうだと、頑張ってしまう。それが“ビョーキ”につながる。ものは考えようだが、もともと一番に縁のない人のほうが、健全で気楽に生きられるのかもしれない。

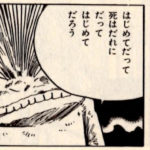

(「一番病」より)