水木マンガのト書きには、コマの絵を引き立てるだけでなく、含蓄と示唆に富んだものが多い。その描写の妙は、小説もはるかに及ばないすぐれた表現となっている。中でも「新講談・宮本武蔵」の「闘牛」は、名ト書きの宝庫である。

話は、武蔵に佐々木小次郎からの試合状が届くところからはじまる。

その書状を見て、武蔵は『ギョギョッ』と当惑する。小次郎が生きるために試合をするというのならわかるが、『彼は小倉で高禄をはみ、けっこうな暮らしをしている』のだ。その上で試合を挑んできたのは、有名な自分に勝って、世間の人気を得ようとしているからだと、武蔵は見抜く。

ト書きには、『武蔵は無意味な大衆の人気を得るような小次郎の生き方を軽蔑した』とあり、さらにこう続く。

「おそらく小次郎の気持ちは、満ち足りた人間が勲章をほしがる気持ちと似かよったものであっただろう」

ふつうの人間は、勲章には縁がないので、あまり真剣にはほしがらない。だが、世に言う「エリート」や「教授」や「有名人」は、満ち足りていながら、往々にしてさらなる栄誉を求める。なまじ手が届くのがよくないのかもしれない。

武蔵は『「剣豪」というカンバンを下ろすわけにもいかず』、小次郎に承諾の返事を送る。そして、泉州堺の港から船で出発する。

桟橋には武蔵の剣を慕って、彼を「師」と呼ぶ多くの門弟たちが集まっている。神妙な顔で『先生、おすこやかに』などと見送る彼らを、ト書きは、『なにか勘違いしている人たち』と評したあと、こう続く。

「それは肩書きのたくさんついている名刺をみてびっくりする善良な市民の気持ちに似ていた…」

たいていの市民はまじめで善良だ。しかし、あまり物事を深く考えない。だから、勘ちがいしやすい。立派な肩書き(医者とか弁護士とか校長とか議員とか)を見ると、えらい人だと思い込んだりする。

武蔵は門弟たちの見送りに、『うむ』と応えながら、内心で彼らの剣の道に対する思いを否定する。

『しょせん、剣とは人を殺すだけのものであり、その外のリクツは、大道で香具師(てきや)が下らぬ品物を口先一つで高く売りつけるのと同じく、人を勘違いさせるものにすぎないのだ』

そこで武蔵の鋭い眼光がアップになり、シビアな一言が発せられる。

「大砲はただ命中すればよいのだ」

剣の道を極めた武蔵の言葉である。無闇に精神性を持ち込んだり、美化したりしない態度に、水木サンのヒリヒリする現実主義がうかがえる。

このセリフを医療に置き換えれば、「手術はただ成功すればよいのだ」ということだろう。にも拘わらず、世間は医者に“人間性”やら“優しさ”を求めがちだ。

医療の知識と技術を習得するには、猛烈な刻苦勉励が必要である。しかも、日々多忙で、緊張も強いられる。その上にまだ人を思いやる気持とか、親身な対応とかを期待するのは、少々求めすぎではないか。それができる優れた医者もいるだろうが、すべてがそうではない。

巌流島の手前で、武蔵は小舟に乗り換え、武器にするため折れた櫂を小刀で削る。なぜそんなことをするのか。ト書きはこう解説する。

「運のよい成功者や、力のない大スターのもっている甘い人生観を粉砕する意味で、櫂をけずっているのだ」

成功者の多くは、その成功を自らの努力と才能の結果だと信じ、大スターは自分に力があると思っている。しかし、彼らは単に運がよかったにすぎない。それを自分の手柄のように思うのは「甘い人生観」であると、水木サンは喝破している。

欄外の解説には、『スター』について、『大して世の中の益にもならないことをしていながら莫大な収入を得る人を水木用語でスターと呼ぶ』とある。たいていの人はスターを肯定的に捉えるが、この水木サンの嫌悪感はどうだ。水木サンはその華やかさの裏に、痛烈に思い上がりの一面を見抜いている。

櫂を削る武蔵は、『別に小次郎の脳天をぶち割るという考えをもっていたわけでは』なく、『あわよくば、思い上がった同業者に、反省の一撃をあたえられればと考えていた』にすぎない。ところが、巌流島に上陸すると、そこには、『スペインの闘牛士のように派手に着飾った小次郎が』はせつけていた。

鉢巻きをして、派手な柄の小袖と袴に陣羽織をつけ、あまつさえ胸にはバラリボンまでつけた小次郎の姿は、もてはやされたい気持が全開で、『小次郎の目つきはあの大スターの思いあがったうつろな目つきに似ていた』とある。

これに対し、武蔵は『その小次郎の不真面目な人生観にはげしい怒りをおぼえ、思わず侮蔑の一言が口をついて出た』とあり、有名な『お前の負けだーっ』が発せられる(水木版では小次郎は鞘を捨てたりしない)。

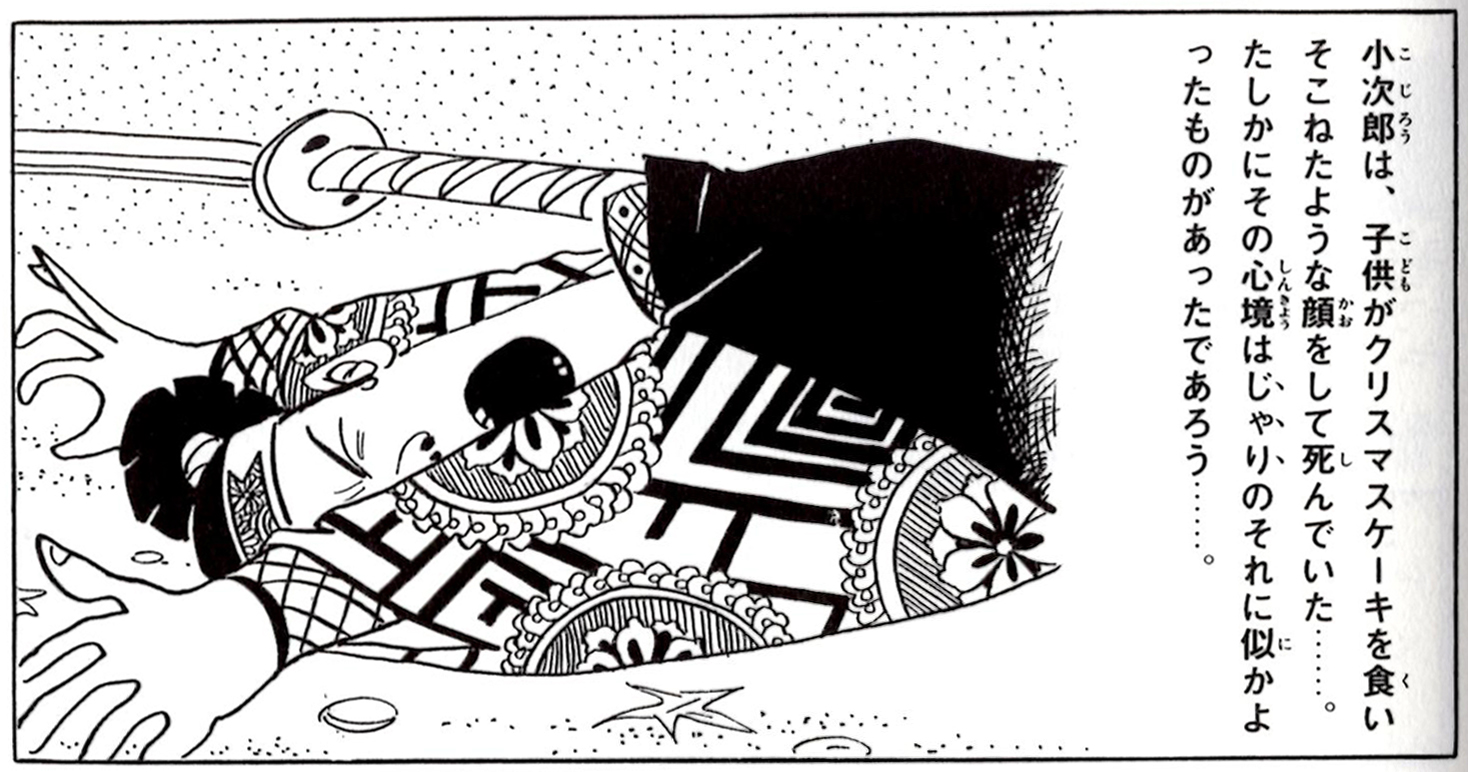

そして、『人間はスターになるために生まれてきたのだと信じこんでいる小次郎は、鼻の穴をふくらませて』、武蔵に斬り込む。武蔵は『コン』と櫂の一撃を繰り出し、小次郎は『モーッ』と、砂浜に突っ伏す。

紅白幕を張って見物していた殿様や家来たちは、『猛烈な闘牛を見終わったような緊張感にひたっていた』とあり、ねずみ男をふくむ見物人が次のように描写される。

「その目つきはショウをたのしむアメリカ人の目つきだった」

武蔵は汗をほとばしらせて、敗者たる小次郎を見下ろしている。砂の上に両手を広げ、口を開いてしかめ面をしている小次郎に、冒頭の描写が与えられる。

さらに続けて、『たしかにその心境はじゃりのそれに似かよったものがあったであろう……』とある。

周囲の状況については、『見物人の目は一せいに武蔵にむけられていたが、それは強い牛を尊敬する村の闘牛の見物人と同じ目つき』で、『殿様と家老は強い「番犬」をほしがるような顔をして武蔵にみとれていた』と語られる。

これに対し、武蔵は空しいものを感じ、自分は結局、『命がけで闘牛の役割を演じた』にすぎないと感じて引き揚げる。

武蔵を英雄視し、巌流島の決闘を単純にクライマックスの名勝負と見ることの裏に、ショーを楽しむアメリカ人的浅はかさは潜んでいないか。

私もうっかりすると、満ち足りているのに“勲章”をほしがったり、人間はスターになるために生まれてきたと思って、鼻の穴をふくらませたりしてしまう。そして、ことが思い通りにならないと、不機嫌になって、「クリスマスケーキを食いそこねた子どものような顔」になっていることに気づき、はっとする。

(「新講談 闘牛 宮本武蔵・巌流島の一席」より)