2人の少尉が自決に追いやられたのには、理不尽この上ない理由がある。

そもそもは、丸山たちが所属する最前線のバイエン支隊に、田所という若い少佐が支隊長(大隊長)として赴任してきたのが問題だった。田所は士官学校出のエリートで、湊川で討ち死にした楠木正成に心酔しているような困ったリーダーである。すなわち、はじめから軍人らしく華々しく散ることを理想としているのだ。

田所は上陸してきた圧倒的な敵に対し、早々に玉砕を命じようとする。年長の中隊長は、無駄死にするより山に籠もってゲリラ戦をすべきだと主張する。田所は、ジャングルで飢えとマラリアに苦しみながら、わずかな間、惨めに生き延びるより、気力のあるうちに全員斬り込んで玉砕したほうが、どれだけ死にがいがあるかと言い放つ。それに対し、中隊長は、『後方のラバウルには十万の将兵が惰眠をむさぼっているではありませんか』と反論するが、田所は『君はだまって俺といっしょに死ねばよいのだ』と、聞く耳を持たない。

田所は玉砕命令を発し、先頭をきって突撃し、銃弾に倒れて本懐を遂げる。田所はいいかもしれないが、ほかの兵隊たちは途中で負傷したり、方向を見失ったりして、うまく死ねない。無駄死にを避けるため、小隊長や軍医の判断で警備隊のいる聖ジョージ岬にいったん引き揚げることになる。

ところが、そのころラバウルの司令部では、田所から届いた玉砕電報に、早まるなと返電するが、応答がないため、すでに玉砕が行われたと判断される。つまりは勘ちがいなのだが、悲報はラバウルの師団全体に伝えられ、神妙に黙祷が捧げられる。

苦み走った顔の参謀は、まなじりを決して、『ラバウル全軍にあたえた感動は大きい。この軍規のたるみかけたときによくやった』と評価する。さらには方面軍、大本営にまで玉砕が報告され、美談として称揚される。そこに聖ジョージ岬の警備隊から、バイエン支隊の生き残りがいるという電報が届くのである。

玉砕は全員が死んでこそ美しいのであって、生き残った者がいては玉砕にならない。大々的に玉砕を発表した参謀たちは、今さら生存者がいるなどとは口が裂けても言えない。そこでラバウル司令部の参謀長は、生存者を『秘密のうちにまっ殺してしまわねばなるまい』と、決断する。

参謀長の意を受けた参謀が、聖ジョージ岬の警備隊にやってきて、事情を調査する。軍医は状況を説明し、兵隊たちの命乞いをするが、『きさま、虫けらのような命がおしくてほざくのか』と拒絶され、自決する。

ほかにも飢えている部下に飯を食わせてやりたかったと言った将校は、参謀に『乞食腹め』と罵倒され、『君の上官や同僚は、君たちもいっしょに死んでくれると信じて突入したのだ。君はその背信の中に生きながらえてよく……』と責められる。別の班長は、尋問の途中で錯乱し、その場で自害しようとして鎮静剤を打たれる。そんな中で、2人の少尉も責め立てられ自決を決意させられたのだった。

ここで私は、もし自分が参謀の立場だったらどうするかと考える。果たして少尉たちに生きることを許せるかどうか。立場、状況、当時の“常識”を考えると、まったく自信はない。安穏とした今の理想的なヒューマニズムで、当時の人の決断を批判することは、私にはとてもできない。

責任者を処断したあと、参謀は兵たちに今度こそ玉砕するための再突入を命じる。『指揮は私がとる』と苦み走った顔で言い、ともに出発するが、いよいよ敵弾が飛び交いはじめると、参謀は別の少尉に指揮の交代を命じる。少尉が驚いて、『我々とともに死んでくださるのではなかったのですか』と聞くと、『わしは兵団長閣下に報告する義務のある者だ』と開き直る。

読みながら、思わずそれはズルイやろと憤慨すると、議論の最中に参謀は敵弾を浴び、『これで義務が果たせたようだ』と言い残しで死ぬ。しかし、水木サンのあとがきによると、『あれは事実ではなく、参謀はテキトウな時に上手に逃げます』とある。

ここでも私は考える。もし、自分が参謀だったら上手に逃げずにいられるか。まったく自信がない……。

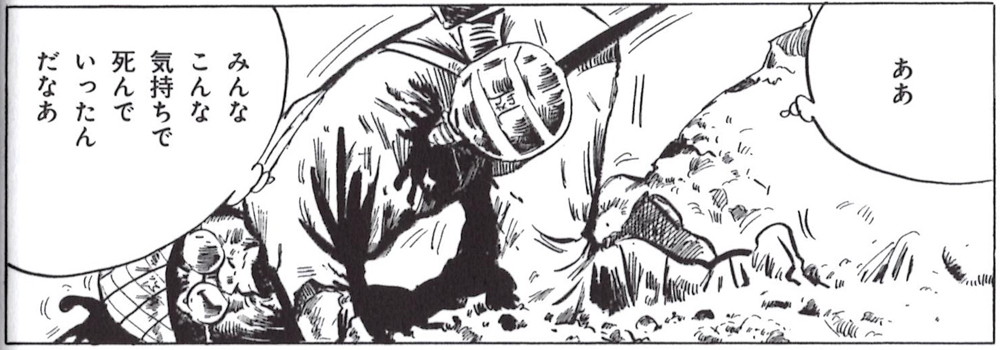

残された少尉は、兵たちと「女郎の歌」(私はなんでこのようなつらいつとめをせにゃならぬ)を歌って突入する。あっという間に砲弾を浴び、全員が死んだかと思われた翌朝、死骸の山から血だらけの丸山が立ち上がる。しかし、すぐさま米兵に撃たれ、頬にハエがたかった状態で、冒頭の一言をつぶやくのだ。

さらにこう続く。

『誰にみられることもなく、誰に語ることもできず……ただわすれ去られるだけ……』

この索漠とした感慨、どうしようもない虚無。それこそ多くの戦没者の感慨ではなかったか。いや、平和に浸りきった今の私が、そう推察することさえ不遜なのだろう。

(「総員玉砕せよ!! 聖ジョージ岬・哀歌」より)