剣豪・宮本武蔵とて人間である。

短編「剣豪とぼたもち」は、宮本武蔵が茶店でボタ餅を注文するところからはじまる。

そのとき、武蔵は空腹で機嫌が悪かった。空腹の上に自分が先に注文したはずのボタ餅が、3人の雲助に先に出されたからだ。しかし、武蔵は我慢する。過去の英雄・豪傑はみだりに怒らないと、ものの本に書いてあったからだ。

ところが、2皿目のボタ餅もまた雲助たちに供される。武蔵は怒りのあまり、自分でも驚くような大声で叫んでしまう。

『いいかげんにしないかーっ』

彼の胃はすでにボタ餅への期待にあふれていたのである。

ところが、雲助たちは驚きもせず、太々しい表情で武蔵を振り返って言う。

『たかがボタ餅の後先で、ライオンのように吠えたてるでねえか』

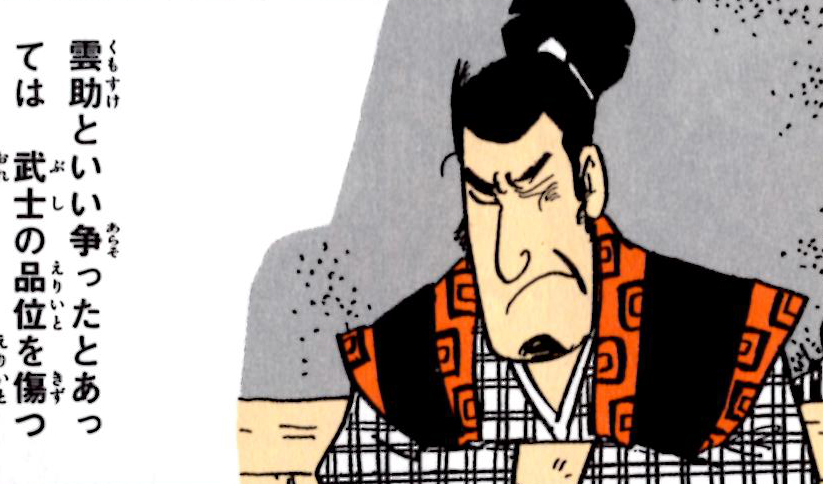

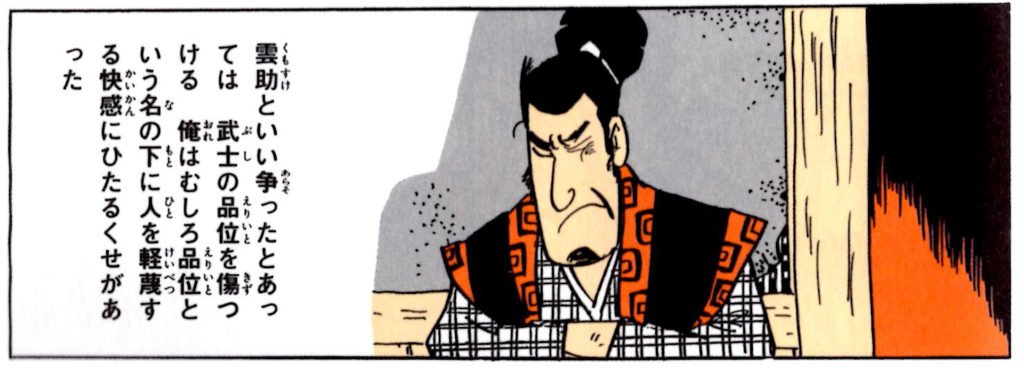

武蔵はここでもぐっと堪える。たかがボタ餅のことで雲助と言い争ったとあっては、武士の品位が傷つくと思ったからだ。

そこで冒頭の一言。

品位を保つということは、自分ひとりのときは立派な行為である。しかし、周囲に人がいるとき、品位を保とうとする人の心の奥底には、“品位のない人を軽蔑する快感”が潜んでいるのではないか。少なくとも、私はそうだ。この一言に出会うまでは、気づかなかったけれど。

このとき、もしも武蔵が剣豪ではなく、無名の町人、あるいは同じ雲助であれば、もっと素直に反応できただろう。だが、徒に背負った“品位”という看板のせいで、武蔵は自らを追い詰める。

そして、3皿目のボタ餅がまたも雲助たちに運ばれようとしたとき、武蔵は剣豪として上品にボタ餅を口に入れることの不可能を悟り、身についた素早さで雲助の手からボタ餅を奪い取る。ところが雲助もさる者、3人がかりでボタ餅を奪還しようとし、ボタ餅の皿をはさんで、武蔵と雲助が互いに軽蔑しきった視線をぶつけ合う。

ここで再び冴えた一言。

「それはゴミ箱でサバの頭をとりあいする犬と猫の目つきと同じだった」

日常においては、“剣豪”と“雲助”には大きな隔たりがある。しかし、極度の空腹という非日常においては、両者の隔たりは消える。人間としての平等性を知る水木しげるは、多くの人と異なり、“看板”に惑わされない目を持っていたと言えるだろう。

僭越ながら、私も似たような感慨を抱いたことがある。外科医として手術を行ったとき、社会的な地位のある人もない人も、高収入者も低収入者も、美人もそうでない人も、日本人も在日外国人も、みんな内臓は同じ配置であるのを見たときだ。その事実を知ってから、私はだれに出会っても緊張することがなくなった。

話を武蔵にもどせば、争いの結果、ボタ餅は地面に落ち、もう食べることは叶わないという絶望感に、武蔵は怒りを爆発させる。そして、「バカ者ッ」と一括するや、雲助の片耳を一刀の下に切り落とすのである。

周囲の客は圧倒され、店の主人は恐縮しつつ、新しいボタ餅を武蔵に差し出す。武蔵は武士としての威厳を保ちつつそれを平らげ、金を払うのも忘れて店を出る。そして、歩きながら沈鬱な表情で自省する。

──雲助と剣豪……、そこになんの変わりがあるだろう。腹が減れば雲助でも剣豪でも同じ動作をする……。品位とか貫録とかいうものは、満腹という胃袋の力によって備わっているものではないか。

そして、最後にこう独白する。

『俺ア雲助の耳を切ったことが悔やまれてならない』

(「新講談宮本武蔵 剣豪とぼたもち 宮本武蔵・茶店の一席」より)